Questa intervista è stata pubblicata sul numero di ottobre di Tracce

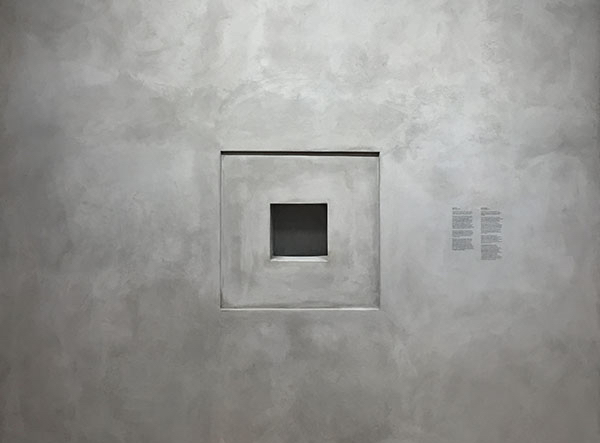

Alberto Garutti è uno dei protagonisti della mostra del Meeting di Rimini Tenere vivo il fuoco. Sorprese dell’arte contemporanea. Nasce a Galbiate, provincia di Lecco, nel 1948. Fino al 2013 è stato docente di Pittura all’Accademia di Brera, e continua a insegnare a Venezia e al Politecnico di Milano. Chi ha visto la mostra di Rimini ha conosciuto una delle sue opere più famose, Temporali, istallata al Maxxi di Roma nel 2009. Mille potenti lampade, collegate al Centro Sperimentale Italiano, che si accendevano ogni volta che sul territorio italiano cadeva un fulmine. Per spiegare l’opera Garutti ha utilizzato 450 mila copie del giornale freepress City, sulla cui copertina compariva la scritta: «In una sala del nuovo Maxxi le luci vibreranno quando in Italia un fulmine cadrà durante un temporale. Quest’opera è dedicata a tutti coloro che passando di lì penseranno al cielo». In tanti ne hanno colto la poesia. Moltissimi hanno fatto domande. Siamo andati a rivolgergliele direttamente.

A Rimini chiedevano: «Perché questa opera di Garutti è arte?».

Io non so rispondere a questa domanda… Quell’opera parla del cielo, di quel grande enigma sospeso sulle nostre teste… Lo stesso enigma che ha a che fare con l’arte. Che cosa è veramente? Ogni volta che mi trovo davanti alla linea dell’orizzonte si presenta questa domanda. Mi torna spesso in mente Borges: l’universo è inconcepibile.

Perché?

Ciò che più conta nell’arte è la misteriosità dell’evento visivo. Ho insegnato a lungo e, come tutti i docenti, so che l’arte non si può insegnare. È possibile insegnare a suonare il pianoforte, ma non a diventare Mozart, esattamente come si può insegnare a scrivere, ma non ad essere Borges. L’arte è un grande enigma.

Se non possiamo dire cos’è, sappiamo almeno da dove nasce?

L’arte è il tentativo di andare oltre una soglia, nasce dal rapporto con un limite. Esplora nuove sensibilità e scenari diversi, è una straordinaria esperienza conoscitiva. Io penso che abbia in sé anche una tensione che è in relazione con degli eventi biologici, come la volontà di proseguire la propria specie. Non sono un filosofo, ma l’uomo dà molti nomi ad un’esigenza profonda che ha a che fare con il desiderio di generare. E questo, se ci si pensa, è un altro mistero.

Lei dice che la verità di un’opera, se c’è, è nell’andare verso. Quindi è una verità che non si può possedere?

Credo che pensare di possederla sia un errore. È come per chi sceglie di entrare in convento: decide di iniziare un percorso, un andare verso; questo mi sembra una grande cosa. L’aver fatto questa scelta non consente di sentirsi giunti a destinazione. Più passa il tempo più si mostra un enigma. Questa è la cosa formidabile dell’arte, d’altra parte io dico sempre che l’arte tende sempre alla perfezione perciò è sempre imperfetta. È indicibile, indecifrabile, inconcepibile: in ogni caso continua a mandarci dei segnali, a porci delle domande…

L’altra domanda che molti facevano a Rimini è: «Dove è finita la bellezza dell’arte antica? Nell’arte di oggi non c’è più».

Il termine bellezza è in sé sfuggente, occorre riappropriarsene continuamente. Un oggetto che cinquant’anni fa veniva considerato brutto oggi magari viene rivalutato e preso a modello. È una parola che comunemente viene usata con leggerezza, ma ha in sé sia una dimensione estetica che una interiore. Ad ogni modo è sempre legata alla sensibilità dell’uomo nella storia, alla sua vita. Per comprenderla meglio mi piace accostare alla parola bellezza l’aggettivo vitale.

D’accordo, ma l’arte antica?

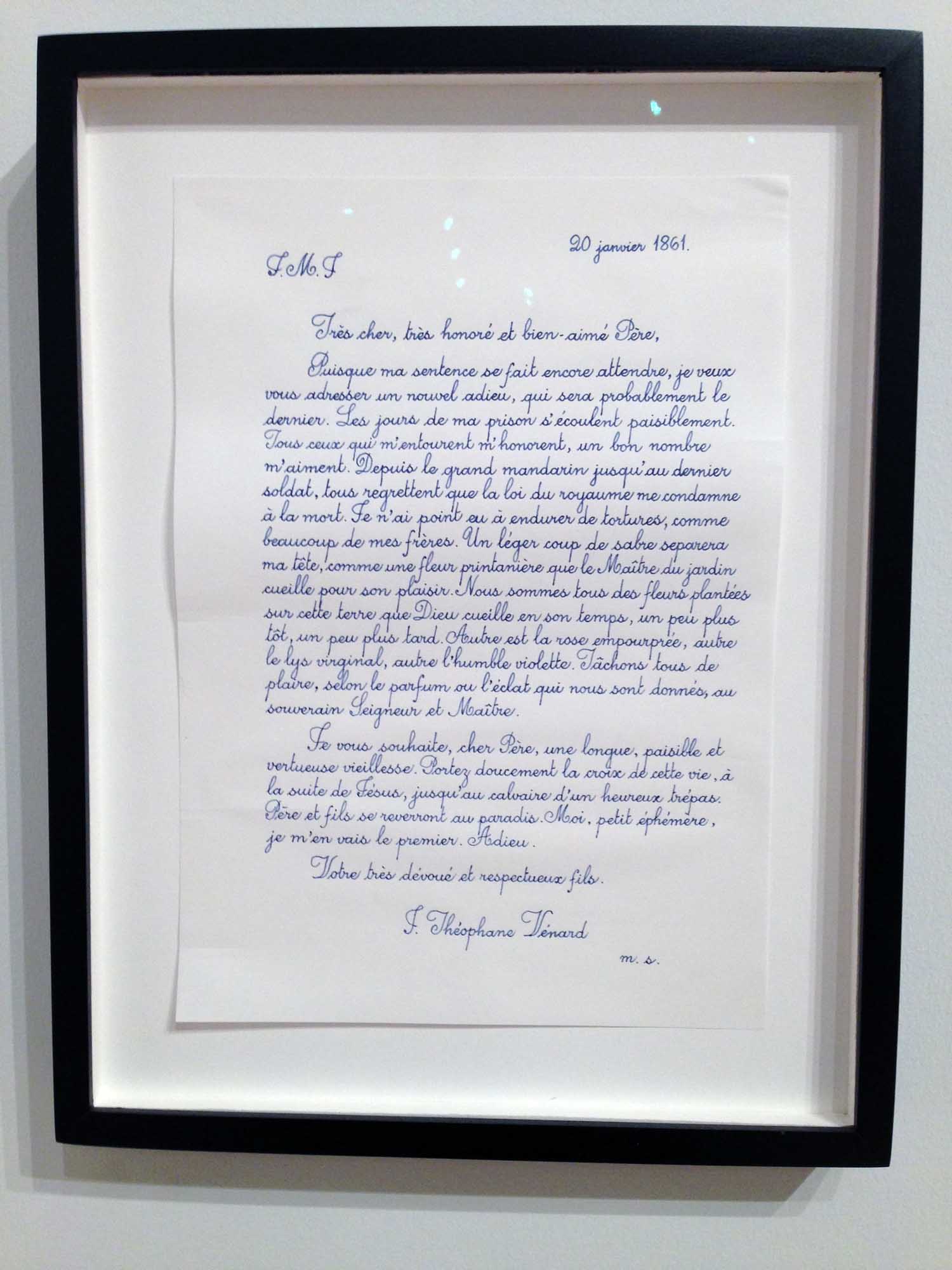

L’arte del passato aveva uno scopo didattico e conoscitivo, aveva l’esigenza di comunicare una narrazione specifica. I grandi committenti del passato, i principi, i signori e soprattutto i Papi, desideravano comunicare al popolo degli episodi concreti molto precisi e non competeva all’artista reinterpretare arbitrariamente questi fatti. Ma per rappresentare questi temi si affidavano a un artista capace di garantire, oltre all’ortodossia del contenuto, anche una propria visione che interpretasse la sensibilità del tempo. Per questo vennero scelti alcuni importanti artisti che allora erano informatori capaci di raccontare attraverso le loro opere varie storie; ad esempio Giotto venne scelto per narrare la storia di san Francesco, affinché il popolo potesse comprendere meglio.

Adesso non funziona più così.

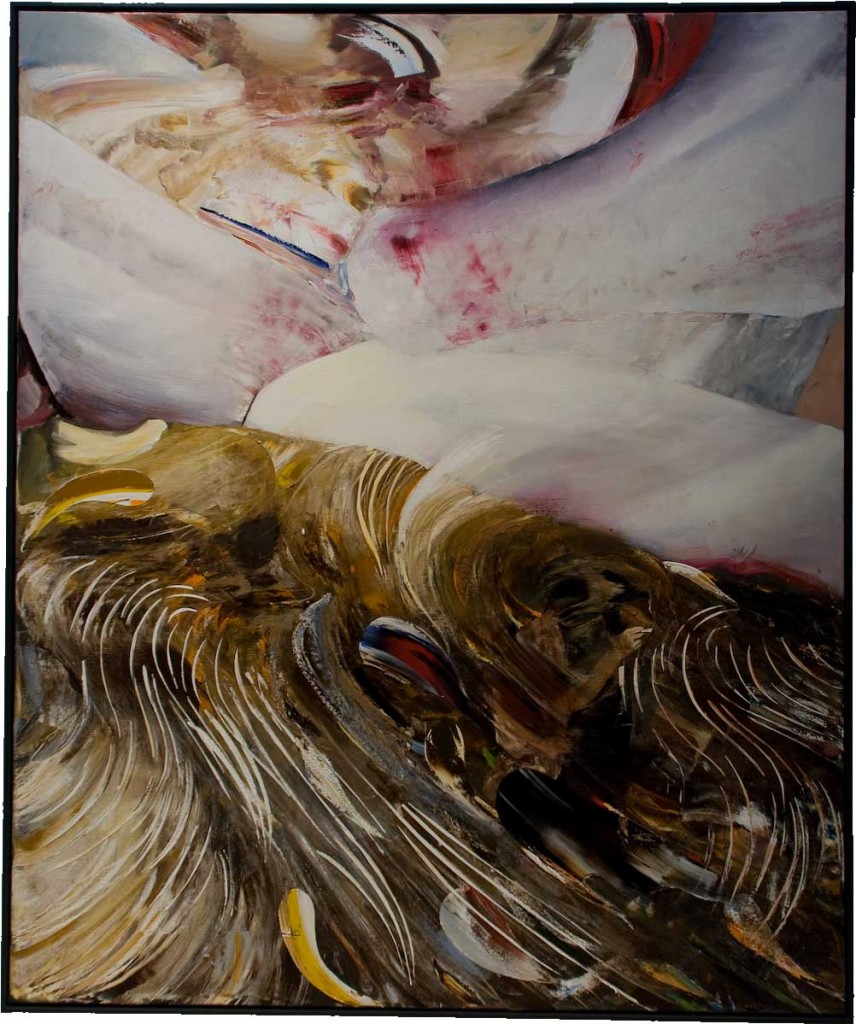

Ma anche allora il problema era più complesso: l’arte non si limita alla narrazione. Esiste il tema del linguaggio. Per esempio, una Madonna col Bambino di Giotto: dalla tensione della Madonna si percepisce il peso reale e consistente di quel bambino. Se pensiamo, invece, alla pittura bizantina notiamo subito uno scarto linguistico: figure piatte su fondo oro, metafisico. Con Giotto l’uomo comincia a essere un corpo, un corpo reale. Questi esempi mostrano come la storia dell’arte, e quindi la storia dell’uomo, sia percorsa da una ricerca sul linguaggio per portare significati diversi. Non è più solo narrazione.

È una visione del mondo…

Basti pensare alla differenza tra la Crocifissione di Masaccio in Santa Maria Novella e la Deposizione di Rosso Fiorentino di Volterra. Raccontano la stessa storia, ma il modo in cui sono dipinte mostra una diversa visione dell’uomo. Si passa dalle certezze del primo rinascimento ai dubbi del manierismo che si approfondiscono fino ad arrivare al buio enigmatico di Caravaggio.

L’arte di oggi, però, sembra aver perso il rapporto con la realtà.

L’arte, quando è vera, ha sempre un rapporto stretto con la realtà. E ha sempre un’implicazione narrativa, anche nelle opere concettuali. Diciamo che da quando hanno inventato la fotografia, l’arte comincia a occuparsi sempre più di quello che non è possibile vedere con gli occhi e questo, inevitabilmente, crea dei problemi perché aumenta la complessità dell’opera stessa.

E lei? Prova a opporsi a questa confusione?

Faccio quello che posso, ed è quello che cerco di fare con il mio lavoro e forse in particolare negli spazi pubblici. Il mio tentativo è di affrontare un’opera anche dal punto di vista etico, in rapporto cioè con gli altri, con le persone, la gente… E la gente siamo noi. Così nelle mie opere parlo, ad esempio, della nascita, che riguarda tutti. Parlo dei fulmini, perché il cielo è di tutti… Posso anche pensare che un’opera d’arte può considerarsi tale solo nel momento in cui viene resa pubblica.

Perché?

Perché appartiene agli altri, non è più mia. È come avere un figlio. Quando ho portato mio figlio per la prima volta all’asilo ho capito una cosa importante che era il lasciarlo andare con la maestra insieme agli altri bambini. E lì ho realizzato che l’atto d’amore veramente formidabile è quando lo consegni al mondo, gli consenti di uscire dalla dimensione famigliare, in qualche modo lo rendi “pubblico”. La stessa cosa avviene con le opere. Sono per la gente, ma bisogna fare attenzione e occorre portare il lavoro a un livello linguisticamente molto sofisticato per non scadere nel populismo demagogico.

Il cardinale Parolin, l’anno scorso al Salone del libro di Torino, ha girato al mondo della cultura la domanda di Gesù: «Dov’è il vostro tesoro? Perché è là il vostro cuore». Dov’è il tesoro di Alberto Garutti?

È una domanda difficile: da una parte sono rivolto agli affetti personali, dall’altra al mio lavoro, che non è soltanto un mestiere ma è ciò di cui mi nutro, un modo di esistere, di stare al mondo. Boetti in una sua opera dice: Mettere al mondo il mondo. Per me è esattamente questo: un tentativo di conoscenza e un desiderio profondo di generare, uno slancio assoluto. Ha a che fare con il protendersi oltre i propri limiti e permette di accedere a una dimensione universale. Tutto questo mi è necessario, forse rientra in qualche meccanismo profondo di conservazione della specie… Se per esempio mi dicessero che da domani non potrò più fare l’artista, per me sarebbe durissima.

Perché ha a che fare con la vitalità?

Ha a che fare con la vita.